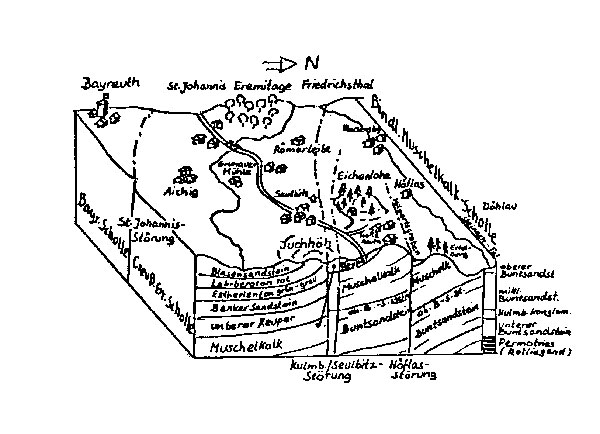

Nach der Bildung der heutigen Mittelgebirge, z.B. des Fichtelgebirges und Frankenwaldes, im Erdaltertum, begannen an diesen sofort die Kräfte der Verwitterung wirk-sam zu werden. Das zerstörte Material aber, der Verwitterungsschutt, wird in mul-denartige große Becken verfrachtet. Die Transportarbeit leistet dabei in erster Linie das Wasser. Das Lockermaterial wird dabei in Schichten abgelagert, die sich dann zum Teil zu Schichtgesteinen verfestigen. Ist diese Form der Ablagerung nicht durch Bewegungen in der Erdkruste gestört, so ist die tiefer liegende Schicht immer älter als die höher liegende. Während des Ablagerungsvorganges aber senkt sich dieses Becken vor den alten Gebirgen ständig weiter ab und bietet so für immer mehr Ablagerungsschichten Raum. Entscheidend für unser Gebiet ist der sog. Muschelkalk. Die in diesen Schichten vor-kommenden Versteinerungen (Fossilien) von Muscheln und anderen Meerestieren beweisen, dass auch unsere Gegend durch ein Meer überflutet worden war. Das be-gann vor etwa 200 Millionen Jahren. Es war ein warmes, seichtes Meer. Der Mu-schelreichtum war abhängig vom ausreichenden Sauerstoffgehalt des Wassers. Wichtig für eine Saurierart, die mit kräftigen pflastersteinartigen Gebissen die Muscheln zerknackte, um an das Fleisch zu kommen. Wenn durch starke Verdunstung in dieser warmen Zeit das Meer teilweise verlandete, bildeten sich auch Gipsablage-rungen am Meeresboden, die heute bei Döhlau ausgebeutet werden. Die insgesamt bis zu 170 Meter mächtigen Ablagerungen dieses Meeres aber bilden heute den Hö-henrücken vom Bindlacher Berg bis zum Pensen. Es sind kalkige, graue bis blaugraue, unterschiedlich harte, oft auch kristalline Schichtfolgen. Die härteren Lagen hat man früher in Steinbrüchen genutzt und für Hausbau und Pflaster verwendet. Diese Steinbrüche waren auch die Fundstätten für Versteinerungen. Vor allem das oberste Stockwerk des Muschelkalks war besonders fündig. Versteinerte Seelilien, Muscheln, Schnecken, Ceratiten (vergleichbar den Ammoniten der Jurazeit), Reste von Fischen (Haifischzähne am Grundstück W. Fischer) und verschiedene Saurier waren keine Seltenheit. Heute sind die Brüche verwachsen, teilweise zur Müllkippe gemacht worden. In der Keuper - Zeit gab es eine lagunenähnliche Landschaft, in der abwechselnd Meer und Land vorherrschten. So waren die Ablagerungen auch teils schlammig, teils mehr sandig, was sich heute in einem Wechsel von tonigeren und sandigeren Schichten bemerkbar macht. Das Material lieferte der Abtragungsschutt eines alten Festlandrückens (,,Vindelizisches Festland"). Da unser engeres Gebiet damals noch stärker absank als das übrige Becken, sind die Keuperschichten bei uns besonders mächtig ausgeprägt (mehr als 500 Meter!). Die untersten Keuperschichten finden sich am Rand der Fichtenlohe, dem nordöstli-chen Pensen und der sog. Hackers-Kuppel. Es sind vorwiegend karbonathaltige, grünlichgraue, schwarzgraue und rotbraune Tonschichten (Garage Schläger!). Darauf lagern 4 - 6 Meter mächtige sandige Schichten, die als "Werksandstein" früher im Pensen abgebaut wurden (Südostende der Hohen Leite) und zum Bau der Eisen-bahnbrücke über den Main am Burgstall Verwendung fanden. Gelegentlich finden sich in diesen Schichten auch dünne "Kohlenflöze" (Lettenkohlenkeuper). Im 100 Meter mächtigen mittleren Keuper liegt der "Benker Sandstein"(nach dem Kirchdorf Benk benannt). Er ist ziemlich hell. Der Name umfasst aber eigentlich Wechselablagerungen von Sand- und Tonstein. Der Hühlberg, die Höhen östlich und nördlich von Seulbitz sind daraus aufgebaut. Vor allem aber das Wäldchen öst-lich der Juchhöh zeigt den "Benker Sandstein" in seiner ganzen Farbigkeit und Vielfalt. Die Schichtfolgen von Ton und Letten sind grau bis grünlichgrau, rotbraun bis violett. Damit ist die Vielfalt um die Juchhöh aber längst noch nicht erschöpft. Ein Streifen der sog. Estherienschichten bildet den östlichen Hang der Mulde südlich der Juch-höh. Es sind mehr meeresgeprägte dunkelgrüne bis grüngraue Tone. Auch der Schilfsandstein und die braunroten tonigen Lehrbergschichten finden sich südlich der Hackers-Kuppel. Über den verhältnismäßig fruchtbaren Lehrbergtonen lagert der etwa 200 Meter mächtige Sandsteinkeuper, der sich aus Blasensandstein und Burgsandstein zusammensetzt. Letzterer bildet den Untergrund des Bayreuther Talkessels. Diese Keuperschichten wechseln in ihrem Aussehen selbst auf kurze Entfernungen sehr stark. Diese Sandsteine haben eine recht unterschiedliche Festigkeit, je nach dem Bindemittel. Als Bausteine sind sie weniger geeignet; deshalb finden sich auch kaum Steinbrüche in ihnen. In der Gemarkung von Seulbitz liegt der Blasensandstein am Weg nach Neunkirchen, bildet den sanft geneigten Hang südwestlich der Lohe und begleitet die ost-west-ver-laufenden Talhänge des Gereutbächleins. Was aber den Blasensandstein für Seulbitz besonders interessant macht, ist die in seinem oberen Schichtpaket anzutreffende sogenannte Kellerhutarkose, benannt nach der Kellerhut bei Windischenlaibach. Während der eigentliche Blasensandstein teils sandige, teils tonige Schich-ten bildet, die teils fein- bis mittelkörnig mit vielen rötlich-gelben Feldspatkörnern, teils braunrot mit schmalen grünen Bändern und Schmitzen sind und seinen Namen von den herausgewitterten Ton- und Mergelgeröllen hat, die blasenförmige Löcher hinter-lassen, ist die in Seulbitz etwa 7 Meter mächtige, grünlich-weiße Kellerhutarkose teils mürbe, häufig aber auch sehr fest, was beim Grundaushub oft große Schwierigkeiten bereitet. Einer der schönsten liegt unter dem Seulbitzer Bierstüberl. Der Burgsandstein spielt für Seulbitz nicht die Rolle wie für Bayreuth. Er bildet nur die Talflanken des Roten Mains ab der Grunauer Mühle, die Eremitage und kommt auf der eigentlichen Seulbitzer Flur nur nordwestlich der Lindig - Siedlung vor. Früher fanden die Sande des unteren Burgsandsteins Verwendung als Bau- und Stuben-sand. Viele der Bayreuther Felsenkellerstollen finden vielleicht so ihre Erklärung. Die Kellerstraße in St. Georgen steht auf solchen Stollen. Vereinzelt finden sich darin auch verkieselte Holzreste (Fund bei der Römerleithen) und versteinerte Überreste anderer Pflanzen. Ein interessanter Aufschluss liegt östlich der Grunauer Mühle am Steilufer des Mains. Sind diese Schichtenfolgen auch allein schon für den Laien verwirrend, so lässt sich das Landschaftsbild durch sie allein kaum ausreichend erklären. Die mächtigen Schichtpakete des Muschelkalks und Keupers lagern nämlich nicht mehr im ur-sprünglichen Schichtverband, sondern sind durch tiefe Risse zerlegt und zerstückelt. Sie wurden entlang dieser Verwerfungen gehoben, abgesenkt, schräg gestellt, ja so-gar überkippt. Die Untersuchung der dadurch entstandenen Lagerungsverhältnisse gestaltet sich gerade im Seulbitzer Raum besonders schwierig, aber ist deshalb auch besonders interessant. Interessant in diesem Zusammenhang sind für uns folgende Schollen: